|

| 春の里山 |

鶴林寺 阿波遍路道 水呑大師 2014/03/06 |

ホームページ |

- 鶴林寺 国史跡鶴林寺道(阿波遍路道)を行く -

今日も天気がスッキリせず重苦しい曇り空だ。

家内も山に行こうとは言わない。

しかし、家に居て本ばかり読んでいると気が滅入ってしまう。

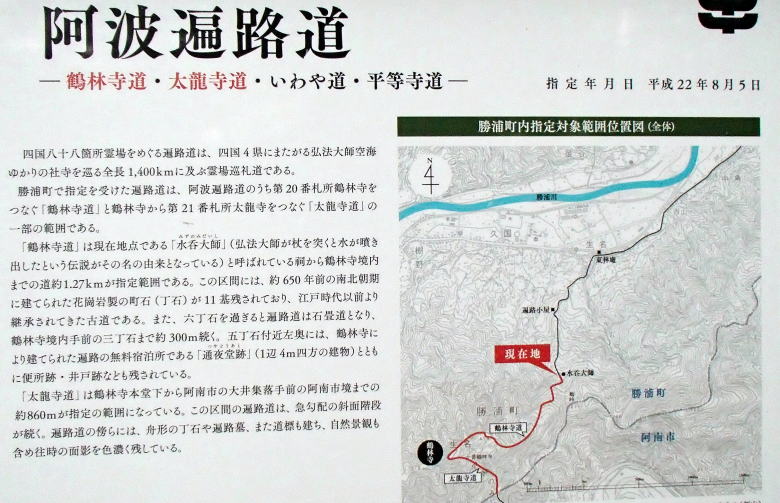

先日に引き続き、国史跡に指定されている阿波遍路道を歩いてみよう。

勝浦のよってネ市に車を停めてまずは食料調達。

地元で作れられた美味しそうなお弁当が多く迷ってしまう。

ユズ入りのちらし寿司と海苔巻きを購入。

となりのビックひな祭り会場では車が溢れている。

今年も盛況のようだ。

出発しようとしていると女性からお声掛け戴いた。

最近登山を始められたようで、私のホームページを見て戴いているそうだ。

どうもありがとうございます。

11時30分出発。

みかん畑の中を進んで行くと生名谷川に掛かる「いくなかみのきばし」が新しくなっていた。

桜の名所として有名な生名谷川も護岸工事が進んでいる。

花見に間に合うように頑張っているようだ。

橋を渡ると正面に鶴林寺まで3.5㎞の標識。

しばらく行くと薬師如来を祀っている。「東林庵」が有る。

延暦12年(793)弘法大師が19歳のとき、一草庵であった東林庵に滞在し薬師如来を祀られたそうだ。

可成り年季の入った樹がある。

ヤツデのような葉と実が付いているが?

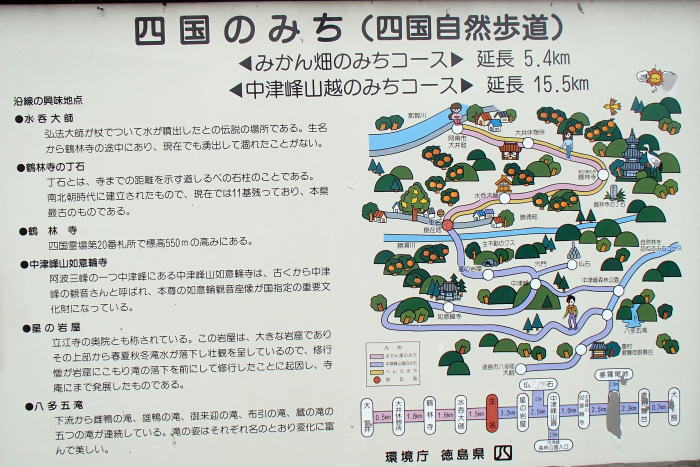

この道は阿波遍路道であると共に四国のみち(ミカン畑のみちコース)となっている。

中津峰から星の岩屋を経由して続いてきているようだ。

ジンチョウゲが咲いて良い香りが漂っている。

大きな鶴林寺と彫られた石柱から車道と別れて左へと進む。

生名のバス停がある。

鶴林寺までは3.1㎞

枝垂れ梅が綺麗だ。

この味のある道標は丹波国の人が寄進したようだ。

次々と道標が有り道に迷うことは無い。

ミツマタを庭に植えている民家を過ぎると農道に入る。

ここから先は畑のみちで人家は見られなくなる。

後2.5㎞の標識から作業道の傾斜がきつくなる。

クチナシに実がなっている。

寒椿が満開だ。

古くなって表面が削れたお地蔵さん。

茅葺きの遍路小屋が有り一休憩。

寒いと思ったら小雪が舞いだした。

正面に中津峰山が聳えて居る。

ハングライダー基地もよく見える。

参道脇の桜の芽も綻び始めている。

立派な石垣が続くが畑は放棄されている。

沢山の石標があるが風化していて良く読み取れない。

荒れ果てた畑の雑木を切り倒して植林がされている。

桜の木だろうか?

十三丁の丁石

古いお地蔵さんには今でも信心深い人によってシキビが供えられている。

広場となっているところにベンチが置かれていてこれから先は車は通行できないようだ。

オートバイや農耕車なら通行できるかも?

道端が階段になっている初めて見るタイプの道だ。

H18 四国の道の石標がある。

岩窟の中に湧き水が流れ落ちている。

一口頂くが美味しい。

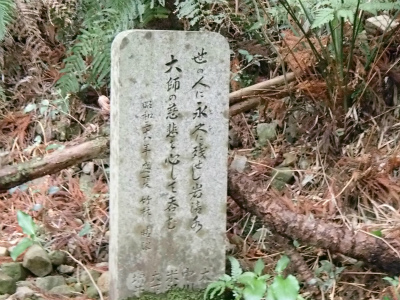

弘法大師が水を呑んだという水呑大師は今も綺麗に掃除されている。

明治40年に200回目に参拝したと刻まれた石柱

此処からが国史跡指定の阿波遍路道[鶴林寺道」

綺麗に敷き詰められた石畳の道が続く。

此処には11基の南北朝時代の道標が残っている。

緩やかな整備された参拝路が続く。

雪が益々多く舞うようになる。

この先の尖った道標が南北朝時代の道標だろうか。

大きな岩がゴロゴロしている。

この道標もとんがり帽子

車道に飛び出す。

詩のこみち掲示板が設置されている。

七丁 780㍍と刻まれた立派な石柱がある。

阿波遍路道の標識にはあと0.9㎞と書いてある。

参道脇には立派なカゴノキやトチノキの古木が並んでいる。

八丁の道標を過ぎると広くて緩やかな道となる。

先日大龍寺に詣った時に通った水井の橋と那賀川の流れが眼下に見える。

正面の急峻な山道を登っていった。

箱根の古道を思い出すような良く整備された石畳の道が続く。

また、車道を横切る。

5丁の丁石を過ぎると直ぐに大師像が鎮座している。

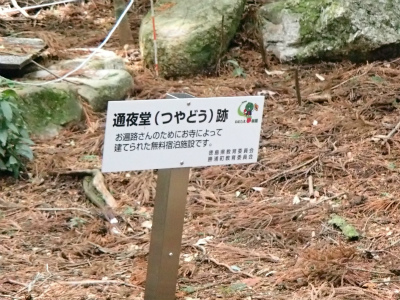

通夜堂跡がある。

井戸の跡も残っている。

通夜堂跡の様子を動画でお楽しみください。

石積みが残っているのが通夜堂跡かな?

4丁、3丁と丁石が続く。

上部に帯を巻いたような道標が特に古いそうだ。

この4丁目、3丁目の道標が南北朝時代の道標のようだ。

大岩の下に可愛い3体のお地蔵さん。

階段道を少し上ると駐車場に飛び出す。

中務茂平衛の179回目の参拝だと刻まれた大きな道標を過ぎると立派な仁王門に着く。

13時丁度着。

よってネ市から1時間半程かかった。

仁王門の中には運慶作と言われる仁王像

一対の鶴の像もある。

本堂手前の急坂を登って行く。

立派な鐘楼だが、鍵が掛かっていて鐘を撞くことは出来ない。

美しい三重の塔が建っている。

文政6年(1823「江戸末期に建てられたもので、各層は和様、唐様とそれぞれに異なった建築手法を見ることができる。

この塔は江戸末期における代表的建築物であり、藩政時代に建って残っている、貴重な三重塔だそうだ。

三重の塔には立派な彫刻が彫られている。

変な叔父さんが見下ろしている?

羽の生えたドラゴンと羽の生えたナマズと漁師?

龍に乗った仙人と鬼を退治する?

鶴やクジャクと戯れる老人??

他にもいくつか見事な彫刻があった。

本堂で地蔵菩薩にお詣りをする。

本堂の前にも一対の鶴の像がある。

帰りは横瀬への参道を下りるつもり。

こちらかなと本堂の横の石段を登っていく。

此処から横瀬へと下りる遍路道があるかと思ったがこの先は廃村のため通行止めの看板がある。

この方向では無いようだ。

太子堂から納経所に回る。

納経所で横瀬への道を聞く。

道はあるが生名からの参拝路を引き返した方が良いと言われる。

殆ど通る人が居ないとか。

それでも参道の下り口を教えて戴いた。

階段脇の木のベンチで昼食にする。

次々と参拝者が登ってくる。

気温は-1度だが、雪が舞い風が冷たいので寒く感じる。

食後のコーヒーを飲んでも暖まらない。

大龍寺への道を確認してから駐車場方向に引き返す。

仁王門を越えて中務茂平衛の道標の横の木に小さな赤テープが着いている。

参拝路があるようには見えないが、回り込むと立派な道がある。

生名からの参拝路とは雰囲気が違う。

石畳も疑似木の階段もない落葉フカフカの素敵な山道だ。

道標も〇丁ではなくて〇町と彫られている。

福良与兵衛さんが寄進された道標が多い。

優しい表情のお地蔵さん。

良く踏まれた参拝路が続く。

山登りの好きな人はこの参拝路の方が登りやすいと思う。

奥の院の慈眼寺(じげんじ)にお詣りするお遍路さんはこの参拝路を利用するのだろう。

遍路札も多い。

木の階段が現れると舗装路に出る。

舗装路を横切ってまた山道に入る。

深く掘られた掘り割りの道が続く。

自然に流水などで掘られたのか人工的に掘られたのか?

大きな道標が有り山道が横切っている。

右に行くと円城寺経由で県道に出るようだ。

お地蔵さんが沢山集められていて中央に大師像が祀られている広場に着く。

地元の人に大切に祀られているようだ。

そのまま右に行くと新しい車道が直ぐ下にある。

私達は遍路道の道標に従って左へと下る。

直ぐに人家が見えてくる。

急な狭い道を下ると集落の真ん中に着く。

落ち着いた人家の続く集落を抜けると勝浦川の右岸道路に出る。

此処は棚野かな。

[右岩松屋」は良く解らない。

勝浦川に沿って歩いて行く。

梅が満開でほのかな香りが漂っている。

正面に「横瀬富士」と呼ばれている稼勢山(かせやま)標高501mが見える。

また,別名「鹿背山」とも呼ばれているそうだ。

恐竜の欄干のある横瀬橋に着き県道を右に曲がる。

先ほど下りてきた棚野を少し左へと勝浦川を遡ったところにある立川で恐竜の化石が発見されたという。

勝浦高校バス停横のせせらぎにはダイサギとカモが餌を啄んでいる。

コガモの家族かな。

生名谷川の河畔にはハゼノキが沢山実を付けていた。

ジンチョウゲが沢山咲いていて甘い香りが一面に漂っている。

川に下りる階段を作っているようだ。

よってネ市でミカンやイチゴを仕入れて、前松堂さんの河津桜を見に立ち寄る。

梅も綺麗に咲いている。

『夢桜(エドヒガンザクラ)』はまだ蕾

河津桜は満開に近く咲いている。

寒緋桜も満開だ。

葉の有る桜は咲き始め。

河津桜は今週末から1週間位の間が見頃だろう。

『夢桜(エドヒガンザクラ)』の花が満開になるのはもう少し先かな。

満開になれば前松堂さんのお接待や、いちご大福を桜の下で食べながらゆっくりとしてみたい。

総歩行距離 8.5㎞

累計標高差 ±502m

歩行数 18,400歩

里山倶楽部四国編

ホームページにも是非お立ち寄りください

|

|

|

|

|

|

|

|